Kosmopolis

Zentrum für Migration in Stuttgart

In Zusammenarbeit mit Patrick Graupner M.A.

Ausgelöst durch existenzielle Bedrohungen, wie Hunger, Kriege, Naturkatastrophen, wie auch politische und religiöse Verfolgungen, fliehen zahlreiche Bevölkerungsgruppen aus dem Land ihrer Geburt, in der Hoffnung auf bessere wirtschaftliche Bedingungen. Hinzu kommt ein stetiger Bevölkerungswachstum und eine Verschärfung gewalttätiger Konflikte. Durch diese zunehmende Diskrepanz der Lebensumstände hat die Migration in den letzten Jahrzehnten ein bisher noch unbekanntes Maß angenommen. In einem Bericht der Vereinten Nationen haben 272 Millionen Menschen (Stand 2019), 51 Millionen mehr als noch 2010, ihre Heimat verlassen. Deutschland ist dabei heute eines der wichtigsten europäischen Zielländer.

Durch diese stetig wachsende Zahl an Migrant*innen stellen sich einige Fragen. Was passiert mit den Menschen, wenn sie in Deutschland ankommen? Wo können Sie

Zuflucht finden? Wie können die Menschen aufgenommen werden, um in dem Land und in der Stadt zurecht zu kommen? Auf diese und weitere Fragen sind organisatorische und bauliche Lösungen

erforderlich, die darüber hinaus auch architektonisch ein klares Zeichen setzen.

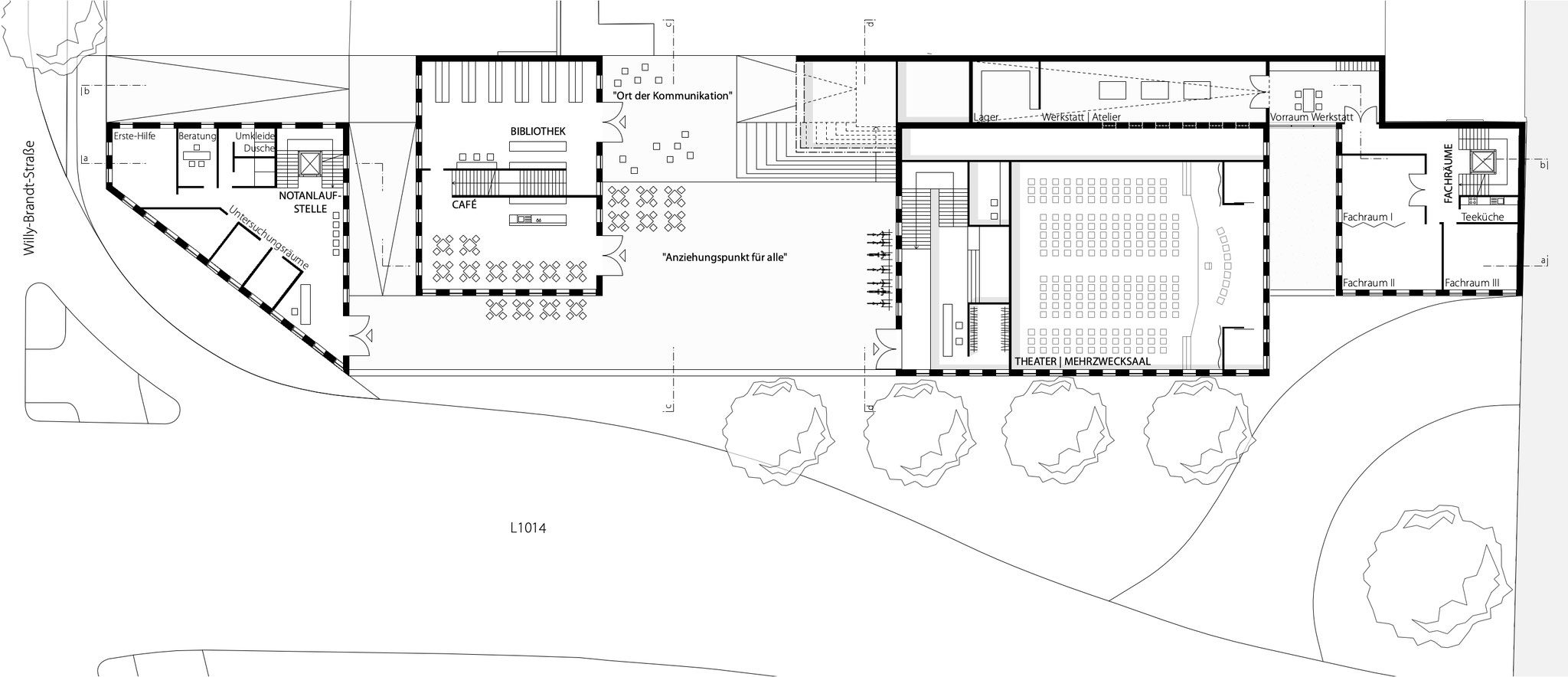

Aufgrund dieses wichtigen aktuellen gesellschaftlichen Themas wird in der Arbeit ein Zentrum für Migration geschaffen, welches ankommenden Geflüchteten auf der

Suche nach einer neuen Heimat empfängt.

Grundlage dieser Arbeit war der damalige Xella Studierendenwettbewerb, mit dem Titel „Kosmopolis - Zentrum für Migration in Stuttgart“. Unter dem Motto: „Stuttgart

ist eine Einwanderungsstadt und alle, die hier leben, sind Stuttgarter Bürger*innen“

initiierte im Jahr 2001 der damalige Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster das sogenannte „Bündnis für Integration“. Die neuen Räumlichkeiten des Zentrums für Migration sollen dem

Stuttgarter Integrationsmodell ein sichtbares Zeichen geben.

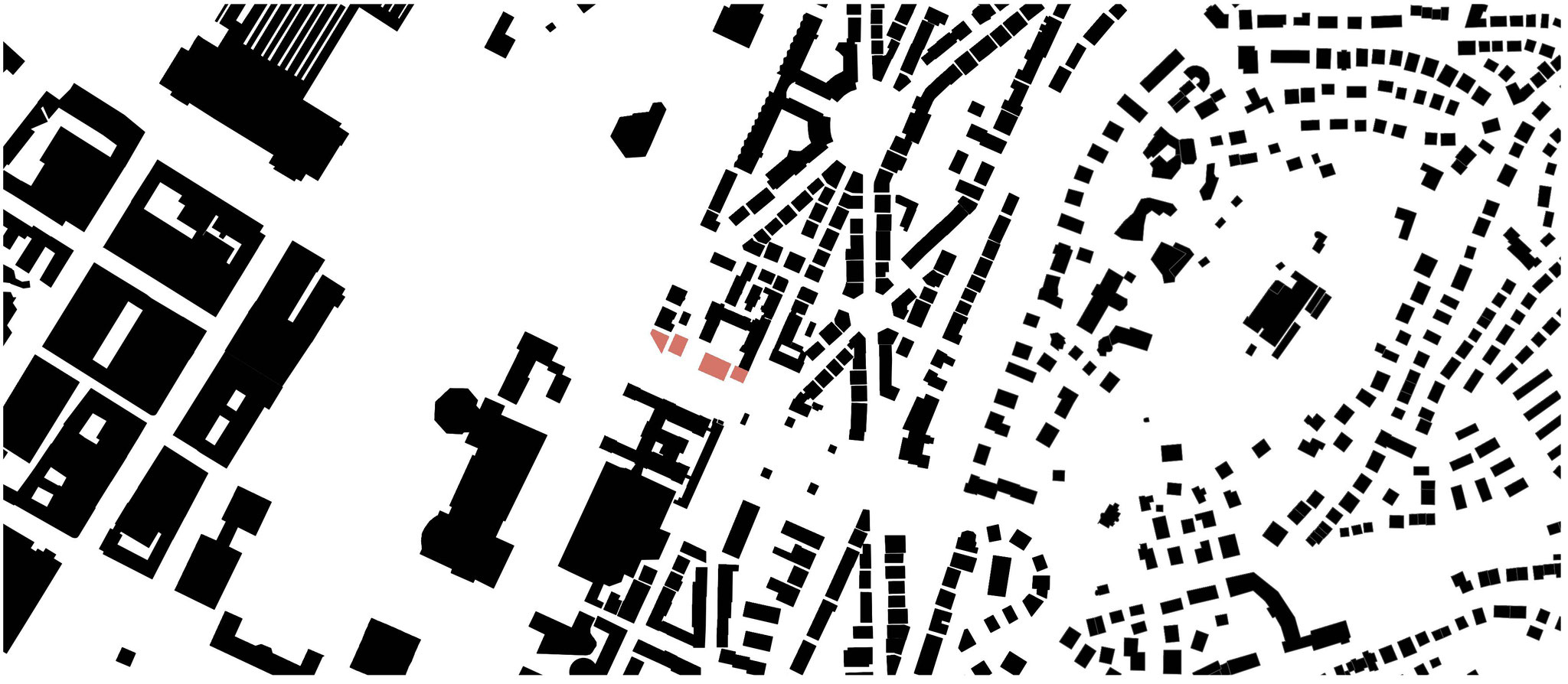

LAGE

Das zu beplanende Grundstück liegt mitten im Herzen der Stadt Stuttgart, in der Nähe des Hauptbahnhofs, am Gebhard-Müller-Platz. Direkt neben dem Grundstück

befindet sich die Zufahrt des Wagenburgtunnels, der die Innenstadt mit dem Stuttgarter Osten verknüpft. Bis zur Urbanstraße oberhalb des Tunnels werden auf dem Grundstück rund 12 Höhenmeter

überwunden. Unmittelbar neben dem Grundstück liegt die ehemalige Neckarrealschule. Der Schulhof befindet sich etwa 7,50 Meter oberhalb des zu beplanenden Geländes und wird über eine bestehende

Rampe mit der Willy-Brandt-Straße im Westen und der Urbanstraße im Osten verbunden.

Bei den Nachbargebäuden handelt es sich um zahlreiche bedeutende Institutionen wie die Alte und Neue Staatsgalerie, die Musikhochschule, das Haus der Geschichte,

die Landesbibliothek, der Landtag und das Staatstheater Stuttgart.

ZIELSETZUNG

Das Ziel dieser Masterthesis ist der Entwurf eines Zentrums für Migration. Dieses Gebäude soll der Stuttgarter Integrationspolitik ein sichtbares Zeichen im

Stadtraum geben und das Selbstverständnis als internationale Stadt unterstreichen.

Allerdings dürfen dabei alle drei Säulen der Nachhaltigkeit nicht außer acht gelassen werden: der Ökologie, der Ökonomie und der Sozio- Kulturellen Aspekte. Neben

dem Entwurf steht das ressourcenschonende und energieoptimierte Bauen ebenfalls im Vordergrund der Planung. Nur so kann ein ganzheitliches zukunftsweisendes Ergebnis erreicht werden. Hierbei

wurde der Entwurf mit Hilfe der professionellen, dynamischen Simulationssoftware TAS, anhand von entsprechenden Referenzräumen, hinsichtlich des Energiebedarfs und thermischen Komforts überprüft,

analysiert und optimiert.

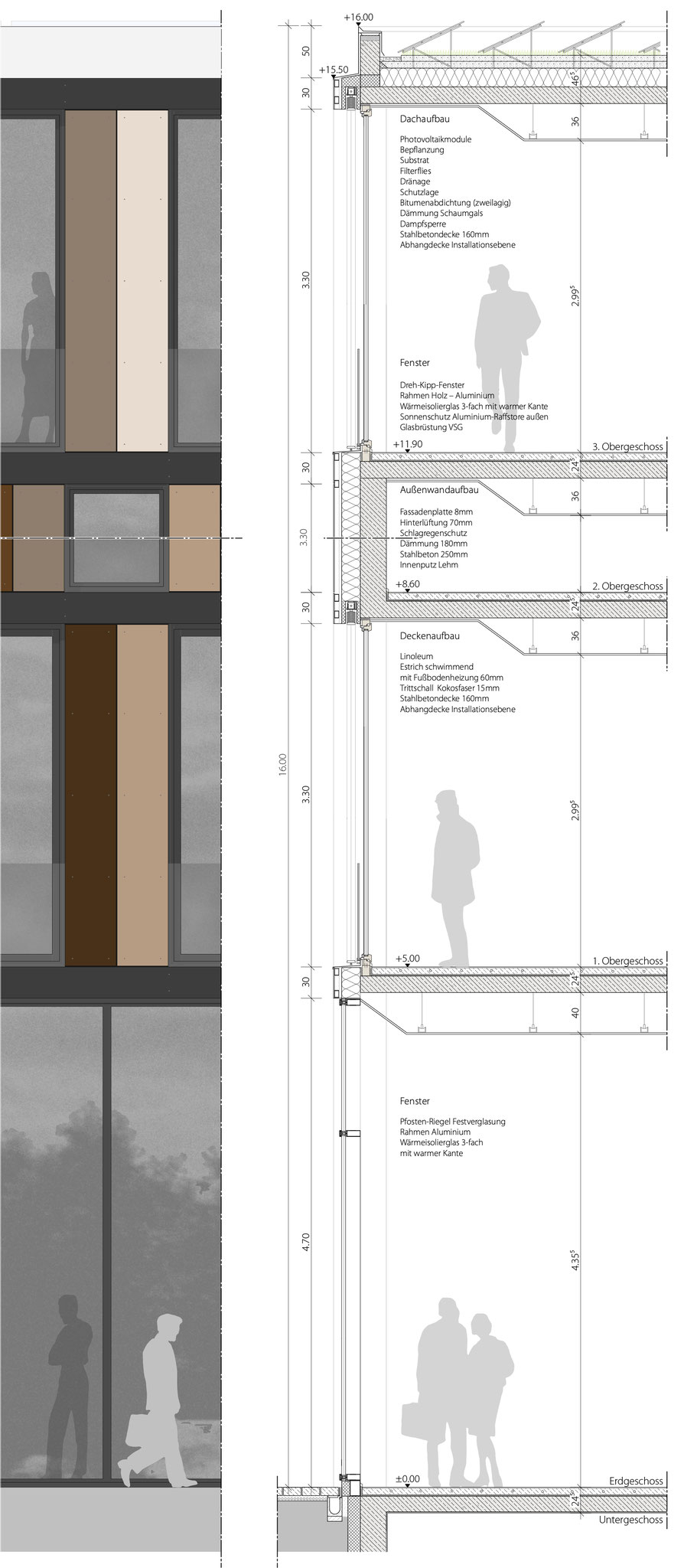

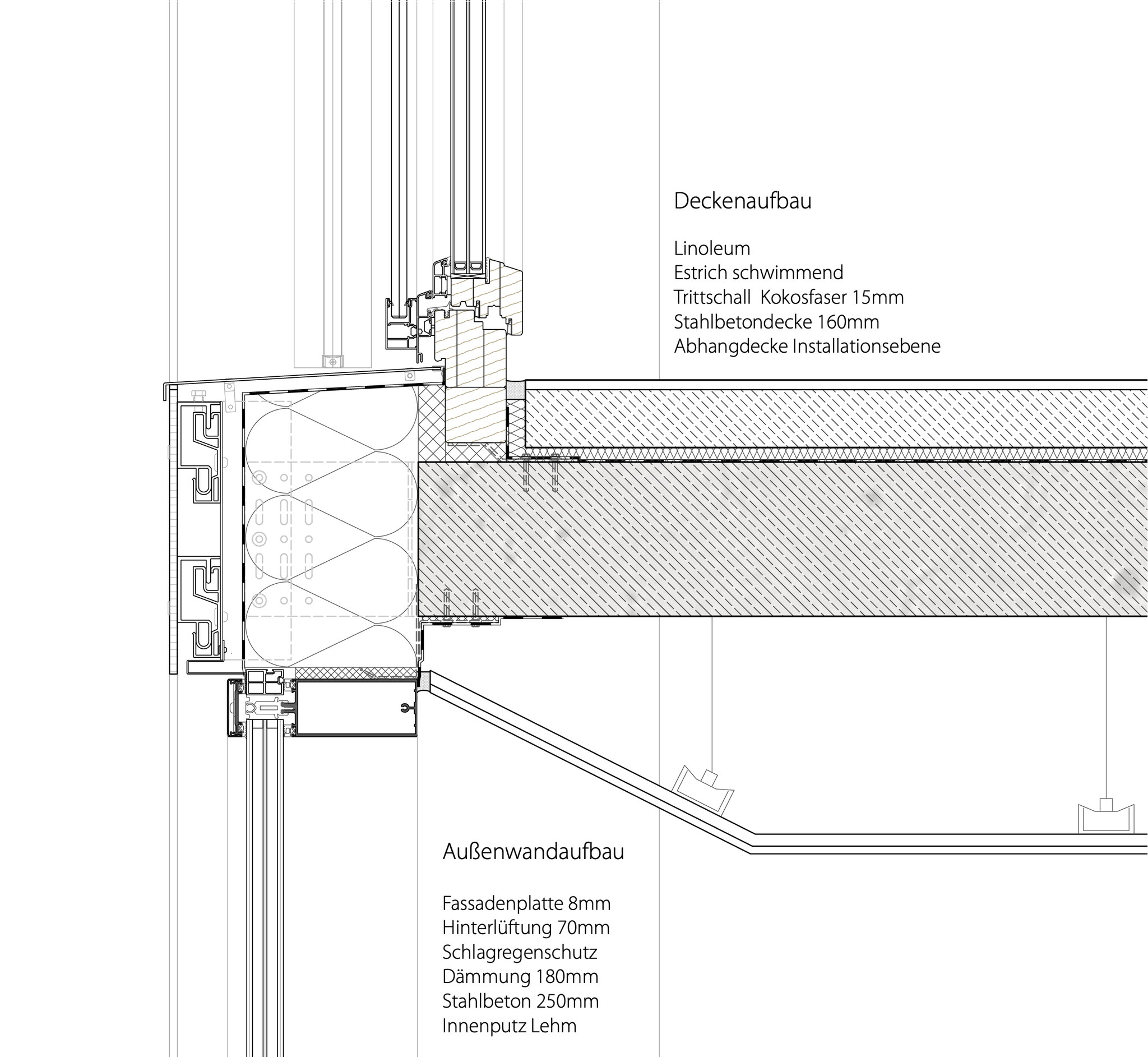

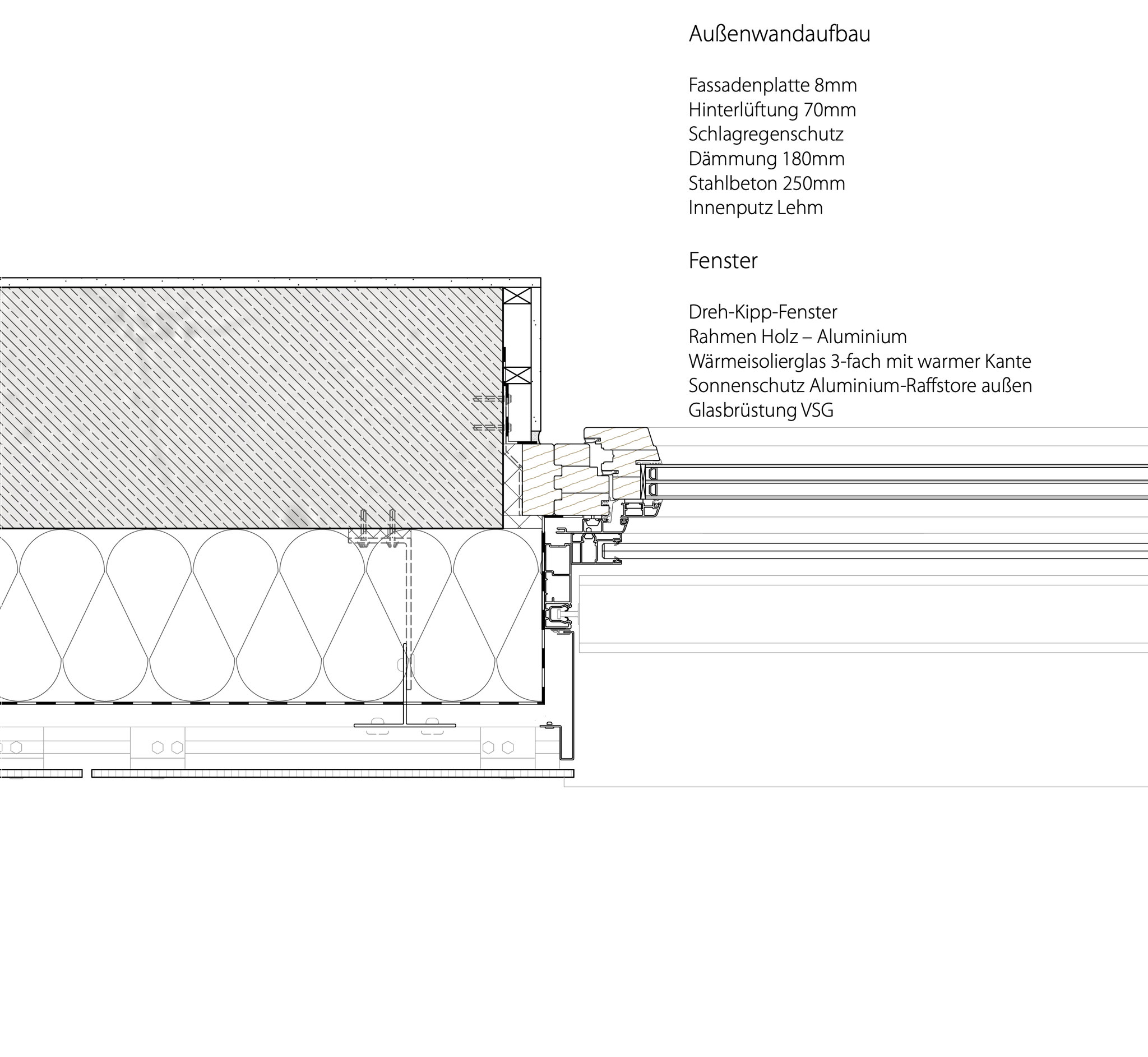

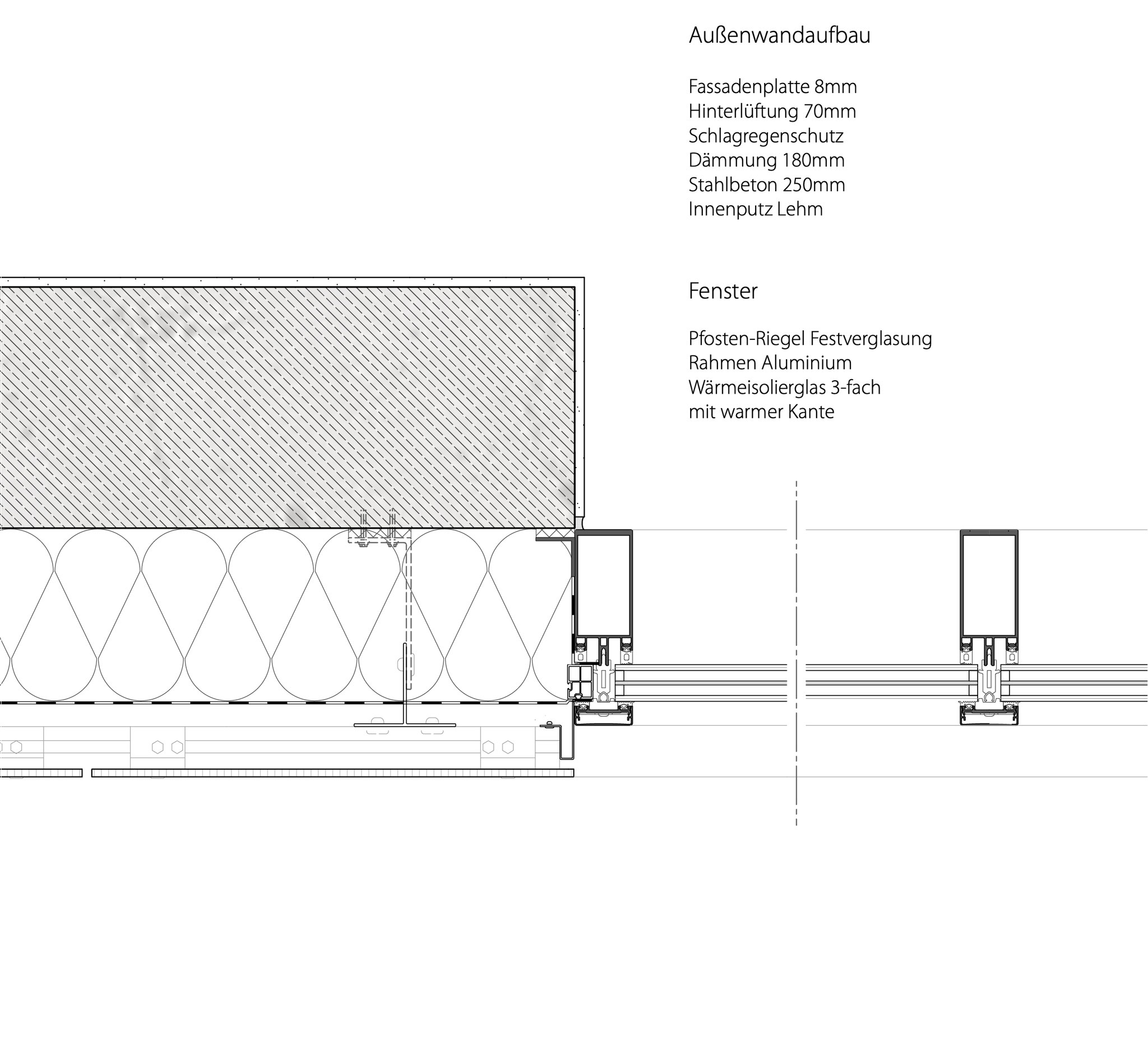

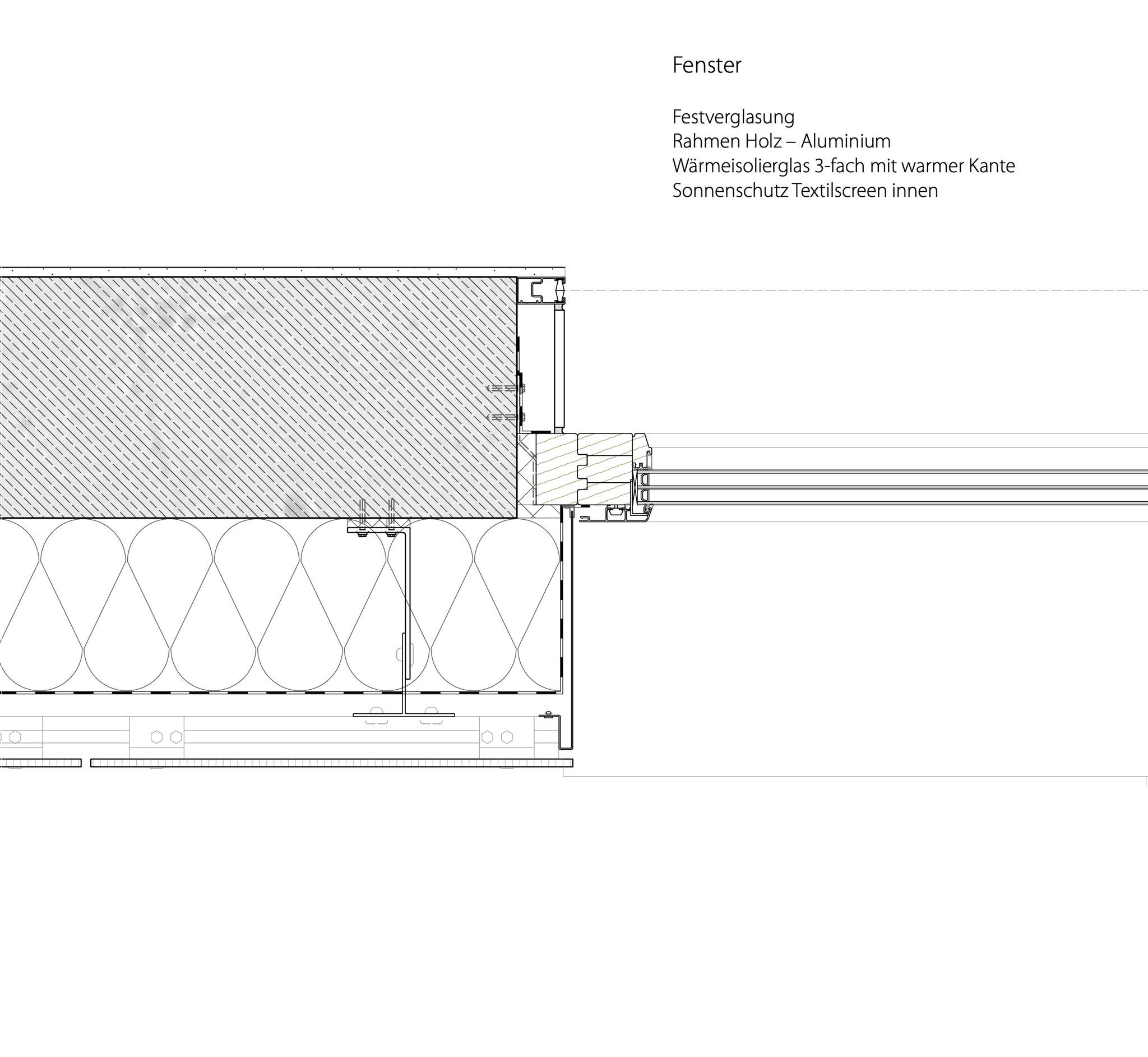

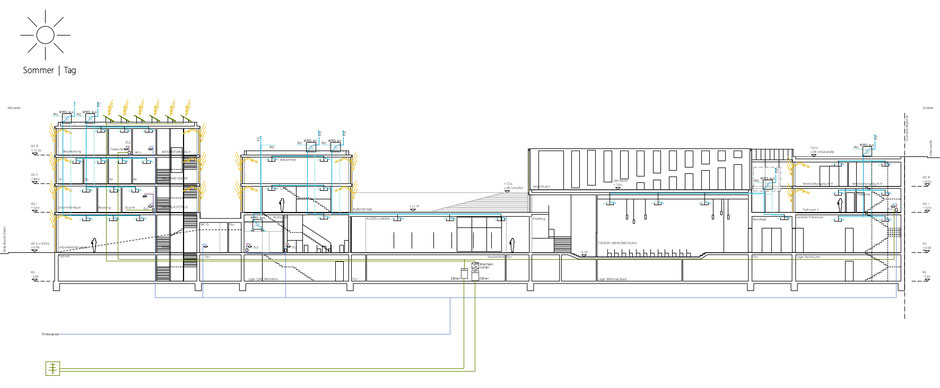

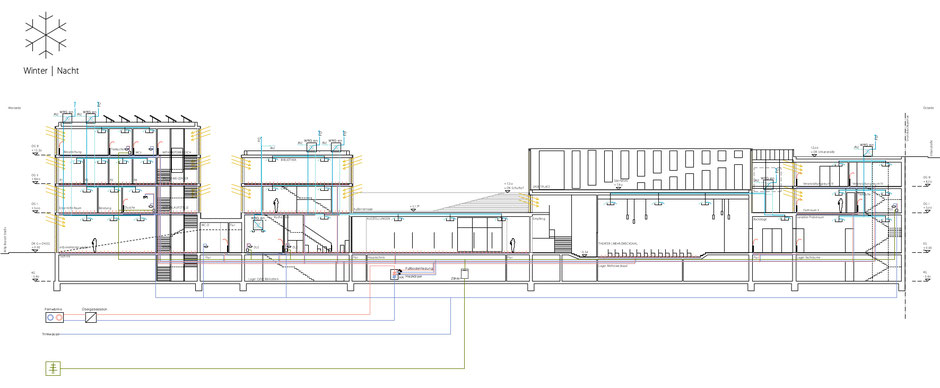

ENERGIEKONZEPT

Eine vorab simulierte Verschattungsstudie hat gezeigt, dass das Grundstück durch die Süd-West Ausrichtung und dem großen Abstand zum Gebäude der Staatsgalerie zu

den meisten Sonnenstunden besonnt wird. Somit können die Räumlichkeiten und auch der Außenbereich großzügig mit Tageslicht versorgt werden.

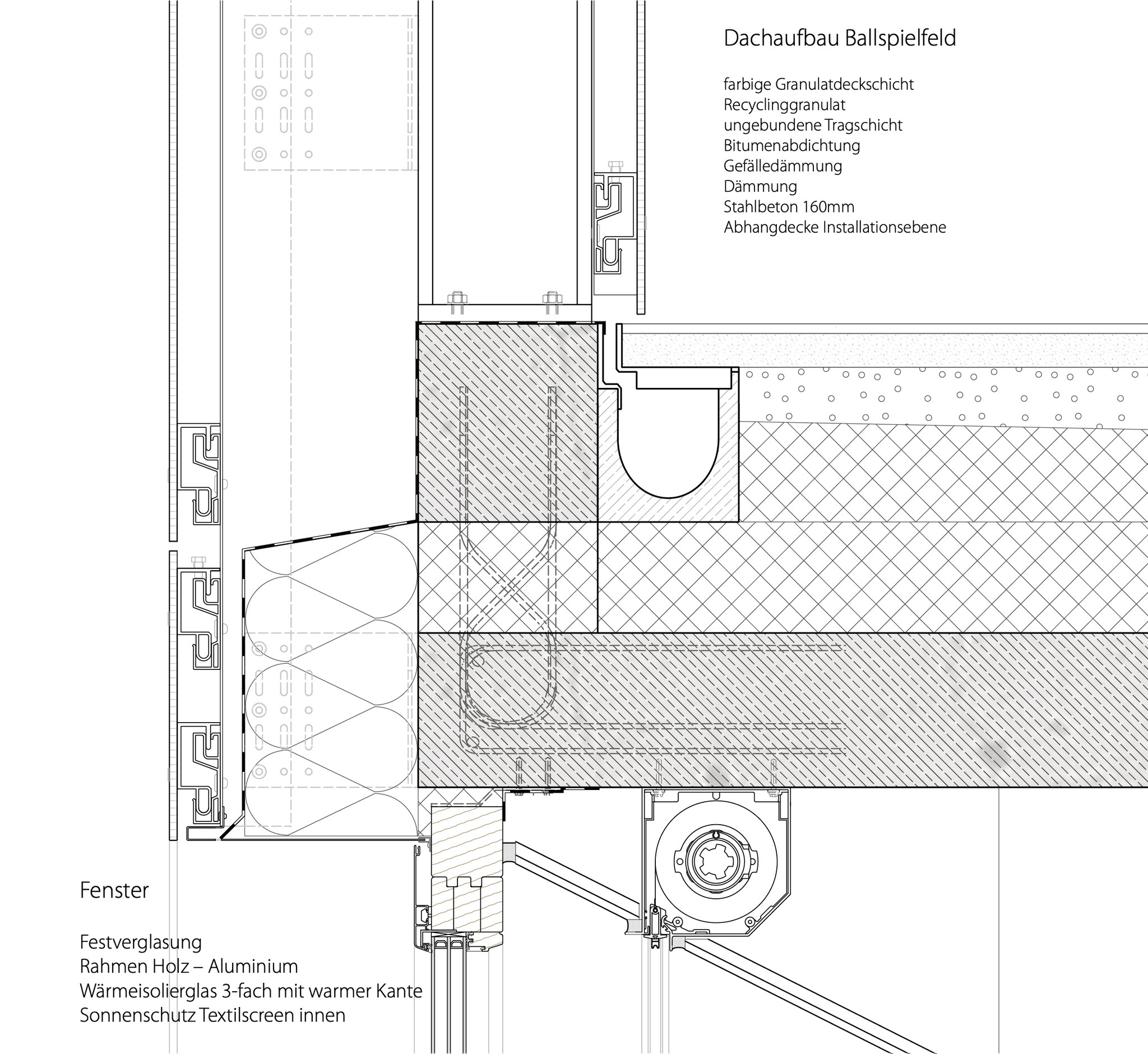

Um mögliche Überhitzungen zu vermeiden, wird ein außenliegender Sonnenschutz vorgesehen. Im Mehrzwecksaal hingegen kommt ein innenliegendes Textilscreen zum

Einsatz.

Durch die Simulation mit der Software TAS stellte sich heraus, dass trotz der solaren Einstrahlung keine mechanische Klimatisierung nötig ist. Passive Maßnahmen

würden ausreichen. Für ein konstantes Raumklima wurde eine Lüftungsanlage zur Unterstützung eingeplant.